Oleh: Moh. Sila Basuki Widodo

(Pemerhati Sosial Ekonomi Warga)

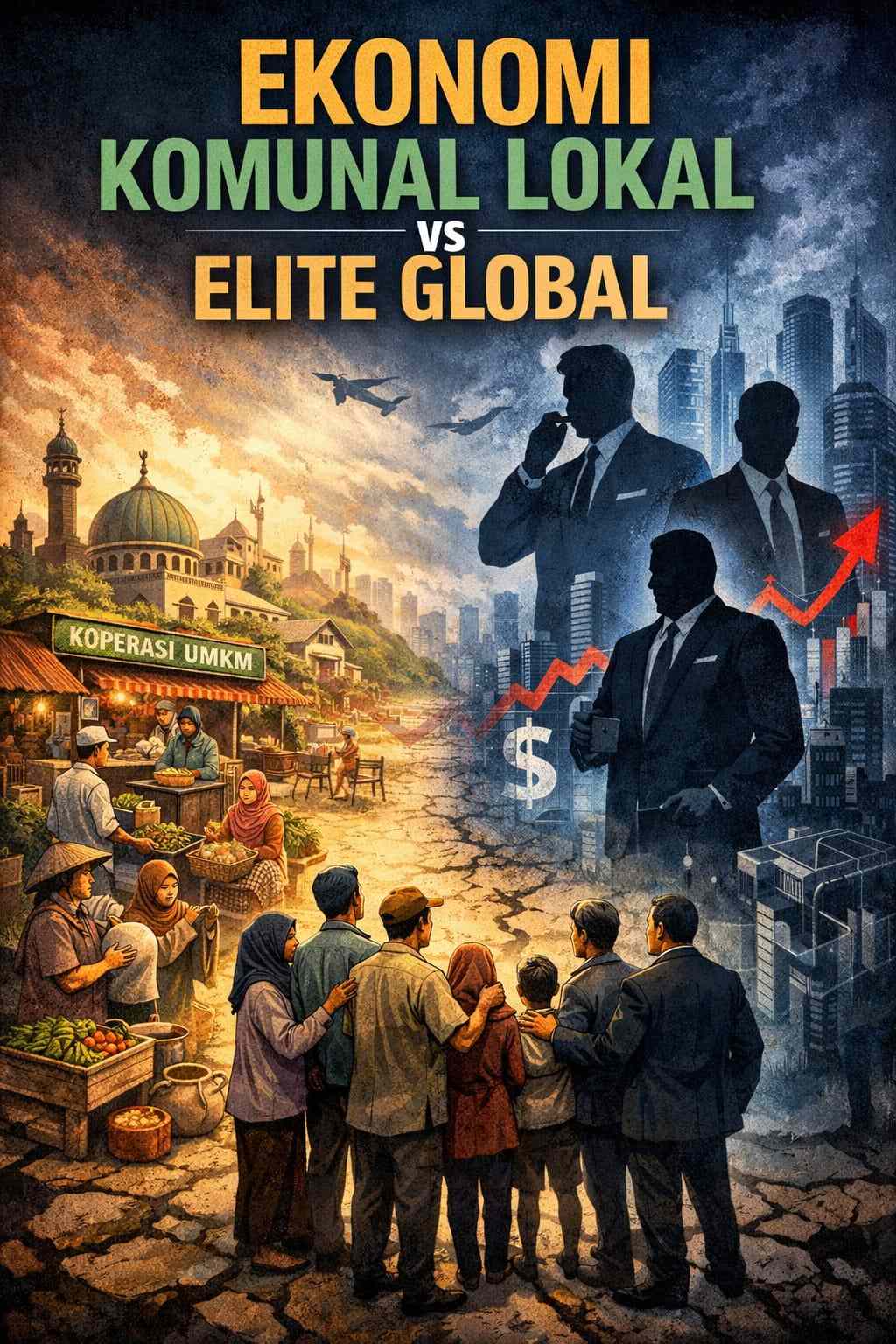

bongkah.id – Percaturan politik dan ekonomi global hari ini hampir pasti didominasi oleh negara – negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, beserta jejaring sekutu dan kepentingannya.

Di balik negara – negara tersebut, hadir pula aktor non – negara dengan daya tawar finansial raksasa —lembaga keuangan global, bank sentral, dan segelintir konglomerat dunia — yang oleh banyak pengamat disebut sebagai global elite.

Keberadaan mereka sering kali samar, sulit disentuh, namun sangat menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, bahkan hukum dunia.

Dalam situasi global yang kian kompleks, ditambah dengan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) yang nyaris sempurna, pengambilan keputusan strategis dunia semakin terpusat. Kekuasaan mengeras, regulasi mengabdi pada pemilik modal, dan hukum cenderung berpihak pada yang kuat.

Pelan namun pasti, dunia seolah kembali pada “hukum rimba”: yang kuat makin berani, yang lemah makin terpinggirkan. Fakta ini dengan mudah kita saksikan setiap hari —melalui berita dan media sosial di genggaman tangan — bahwa jurang kaya dan miskin semakin menganga.

Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Al-Qur’an telah lama menggambarkan pola kekuasaan tiranik yang menindas rakyatnya, sebagaimana Fir’aun, Namrud, dan Syaddad.

Fir’aun, misalnya, memeras tenaga rakyat tanpa memperhitungkan hak dan kesejahteraan mereka. Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang – wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah; ia menindas segolongan dari mereka…” (QS. Al-Qashash: 4)

Hari ini, meski format dan wajahnya berbeda, pola itu terulang kembali.

Pada skala global maupun nasional, kekuasaan yang bertumpu pada uang dan pengaruh kerap meminggirkan rakyat kecil. Dengan modal besar, kehendak penguasa dapat dipaksakan melalui instrumen negara —bahkan aparat atau aktor nonformal — demi melanggengkan kepentingannya.

Lalu, di tengah situasi semacam ini, apa pilihan rakyat : melawan, pasrah, atau bersiasat ?

Sejarah menunjukkan bahwa perlawanan frontal terhadap kekuatan raksasa sering kali berakhir tragis. Namun bersiasat dengan cerdas adalah jalan lain yang lebih realistis.

Dalam konteks Ekonomi Komunal Lokal vs Elite Global, Indonesia pernah memiliki pengalaman berharga saat krisis moneter 1998. Ketika badai spekulasi global — yang salah satunya dipicu oleh manuver George Soros —meluluhlantakkan ekonomi nasional, nilai rupiah terpuruk, perusahaan besar kolaps, dan konglomerasi runtuh.

Ironisnya, pada saat yang sama, lapisan masyarakat akar rumput justru menemukan momentumnya.

UMKM, home industry, dan komunitas usaha kecil —terutama yang berbasis ekspor — mampu bertahan, bahkan tumbuh. Kunci utamanya adalah The Power of Communal : kekuatan komunitas yang saling menopang, saling membeli, dan saling menguatkan dalam jejaring solidaritas.

Model ini sejatinya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda :

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh; jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan.” (HR. Bukhari & Muslim)

Maka, membangun ekonomi komunal bukanlah bentuk perlawanan frontal terhadap elite global, melainkan strategi berkelit cerdas: memperkuat daya tahan internal tanpa harus berhadap – hadapan secara langsung.

Komunitas membangun pasar sendiri, memperkuat kepercayaan terhadap produk sendiri, dan menciptakan sirkulasi ekonomi dari, oleh, dan untuk anggota komunitas.

Dalam konteks kekinian, strategi ini semakin relevan. Gerakan saling membeli produk komunitas, koperasi berbasis inovasi, hingga pemanfaatan teknologi finansial (fintech) komunitas — seperti yang pernah digagas melalui aplikasi MUSLEM NETWORK — adalah contoh konkret bagaimana ekonomi komunal dapat beradaptasi dengan zaman.

Sebagai studi komparatif, kita dapat belajar dari komunitas Muslim di Malaysia seperti Darul Arqam (sebelum dibubarkan pada 1994) dan penerusnya Rufaqa’ Corporation hingga GISBH.

Mereka membangun ekosistem ekonomi jamaah: produksi halal, restoran, perhotelan, pendidikan, dan kesehatan— di mana perputaran uang terjadi di dalam komunitas itu sendiri.

Praktik ini mencerminkan penerapan fiqh muamalah yang berusaha melepaskan diri dari sistem ekonomi ribawi.

Contoh serupa juga dapat dilihat pada komunitas Mormon di Amerika Serikat. Berawal dari komunitas terpinggirkan, mereka membangun solidaritas, etos kerja, dan jaringan bisnis internal hingga akhirnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar.

Ini menegaskan bahwa komunitas dengan engagement kuat dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri.

Allah SWT mengingatkan :

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Sebagai Penutup, tulisan ini adalah ajakan sederhana namun mendasar : mari menghidupkan kembali silaturahim sosial menjadi silaturahim bisnis.

Mulai dari grup WhatsApp alumni, perumahan, komunitas religius, koperasi, hingga clan keluarga — kita rajut ekonomi komunal kecil yang saling menghidupi. Dari komunitas kecil yang solid, insya Allah akan lahir kemandirian ekonomi umat yang besar dan berkelanjutan.

Sidoarjo, 3 Februari 2026

Moh. Sila Basuki Widodo

(*)