bongkah.id – Di tengah hamparan tambang emas, nikel, batu bara, sawit, hingga kekayaan laut yang melimpah, Indonesia justru masih berkutat pada dua persoalan klasik: hutang yang membesar dan angka kemiskinan yang tak kunjung runtuh.

Data terbaru yang dikutip dari laporan Kementerian Keuangan melalui pemberitaan ekonomi nasional menyebutkan posisi hutang pemerintah Indonesia telah menembus Rp 9.637 triliun atau setara 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

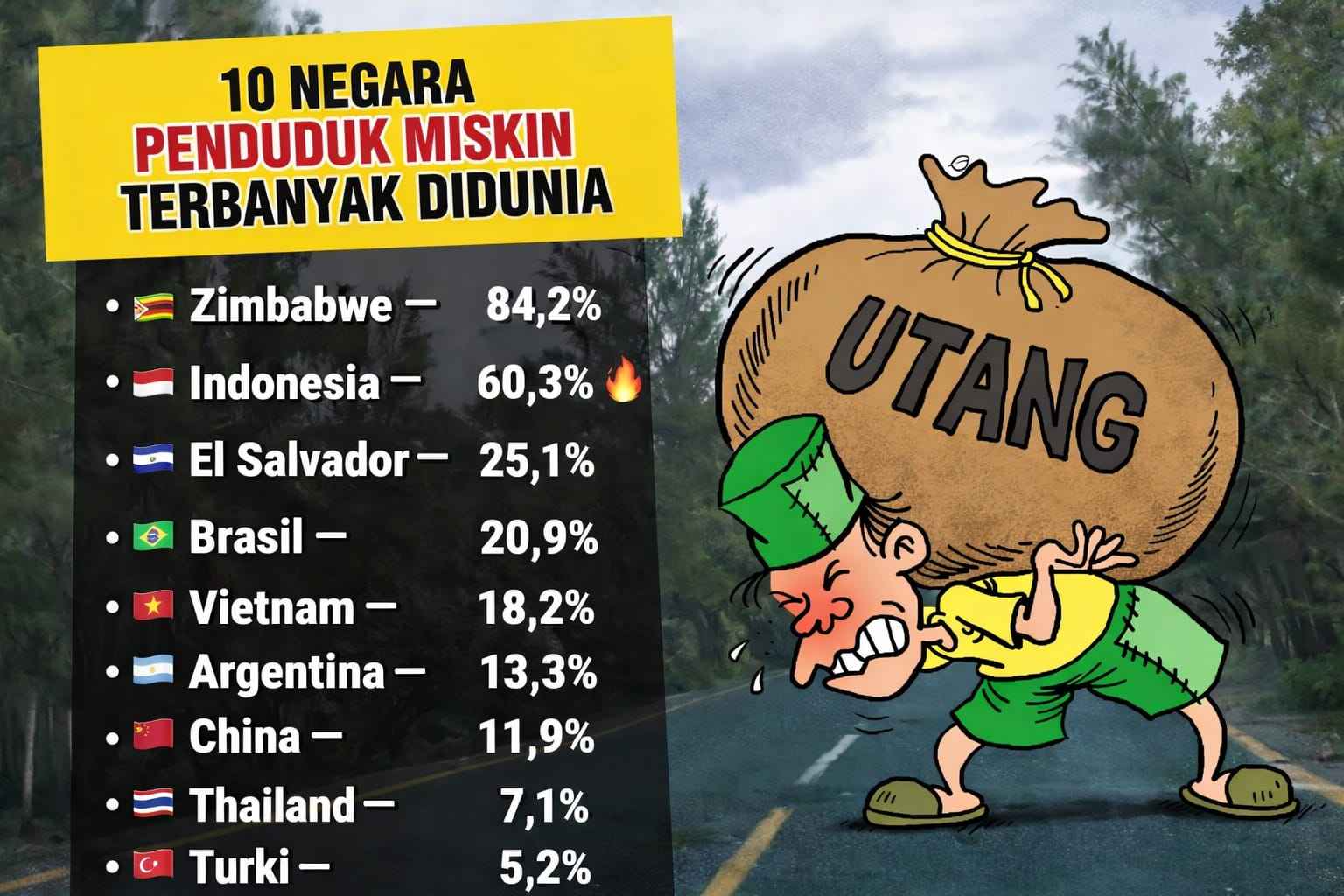

Ironinya, di ruang digital beredar narasi yang menyebut Indonesia termasuk negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua (60,3%), di bawah Zimbabwe (84,2%) di atas El Savador (25,1 %). Sedangkan urutan kesepuluh adalah Turki (5,2%).

Terlepas dari validitas daftar tersebut, satu hal yang tak bisa dibantah: kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang belum sepenuhnya terurai.

Mengapa Rakyat Belum Makmur?

Indonesia telah lebih dari setengah abad mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dari era minyak dan gas, batu bara, hingga kini hilirisasi nikel.

Namun pertanyaan klasik tetap menggema: mengapa kekayaan itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat?

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri (alm.), dalam berbagai kesempatan pernah menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan tata kelola.

“Masalah utama kita adalah kebocoran, inefisiensi, dan belanja negara yang belum sepenuhnya produktif. Tanpa reformasi struktural, hutang hanya menjadi tambal sulam,” ujarnya dalam sebuah diskusi ekonomi nasional.

Pernyataan itu mengarah pada akar persoalan: pemborosan anggaran dan lemahnya mental birokrasi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai konferensi pers menegaskan bahwa rasio hutang Indonesia masih dalam batas aman karena berada di bawah 60 persen dari PDB, sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

“Hutang dikelola secara hati-hati untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi,” tegasnya.

Namun, ekonom dari CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai bahwa yang lebih penting bukan sekadar rasio, melainkan kualitas belanjanya.

“Jika hutang dipakai untuk belanja produktif yang menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja, itu sehat. Tapi jika habis untuk belanja rutin dan birokrasi, efeknya minim terhadap pengentasan kemiskinan,” katanya.

Di sinilah kritik kebijakan fiskal menjadi relevan. Struktur APBN masih menunjukkan dominasi belanja rutin, termasuk belanja pegawai dan operasional birokrasi, yang sering dinilai belum efisien.

Mental Birokrasi dan Kebocoran Anggaran

Masalah klasik lainnya adalah mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya berorientasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi berjalan, tetapi praktik korupsi dan inefisiensi belum benar-benar hilang.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, pernah menyampaikan bahwa kebocoran anggaran dan proyek yang tidak tepat sasaran menjadi hambatan besar.

“Efektivitas belanja sosial dan subsidi harus ditingkatkan. Tanpa pembenahan tata kelola, anggaran sebesar apa pun tidak akan optimal mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan mengoreksi arah kebijakan.

Negara yang kaya sumber daya seharusnya mampu membiayai pembangunan dari optimalisasi pendapatan dalam negeri—baik pajak, royalti, maupun pengelolaan BUMN—tanpa ketergantungan berlebihan pada hutang.

Sudah saatnya kebijakan ekonomi tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan yang inklusif, yang benar-benar menurunkan ketimpangan dan kemiskinan.

Langkah korektif yang mendesak antara lain:

1. Audit menyeluruh efektivitas belanja negara.

2. Pengetatan belanja birokrasi yang tidak produktif.

3. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

4. Transparansi dan digitalisasi anggaran untuk menekan kebocoran.

5. Reformasi mental aparatur berbasis kinerja dan integritas.

Negeri ini tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah keberanian untuk membenahi sistem secara konsisten.

Jika kekayaan alam telah dirambah lebih dari setengah abad, maka rakyat berhak bertanya, “Dimana manfaatnya bagi kami?”

Hutang boleh saja masih dalam batas aman menurut rasio fiskal. Namun ukuran sesungguhnya bukan pada angka statistik, melainkan pada dapur rakyat—apakah sudah mengepul secara layak?.

Kritik bukanlah bentuk pesimisme, melainkan partsipasi untuk memperbaiki. Sebab Indonesia bukan negara miskin. Yang salah adalah tata kelolanya. (kim)